Una volta tenevo un blog. A cavallo tra il 2009 ed il 2010 sono stato ricoverato in ospedale, ed ogni giorno (o quasi) scrivevo una pagina o due, per tenere la testa impegnata e per raccontare alle persone come si vive in un reparto sterile, aspettando – e sperando – di ritornare a vivere in modo normale. Era una cosa grossa, lo leggevano centinaia di persone. Poi sono uscito dall’ospedale, un po’ alla volta ho ricominciato a vivere e di conseguenza ho avuto meno tempo per scrivere.

Perché ricominciare? È un’idea di mia morosa, suppongo che sia stufa di essere la sola a sorbirsi le mie storie. Mi ha fatto tornare la voglia, e quindi eccoci.

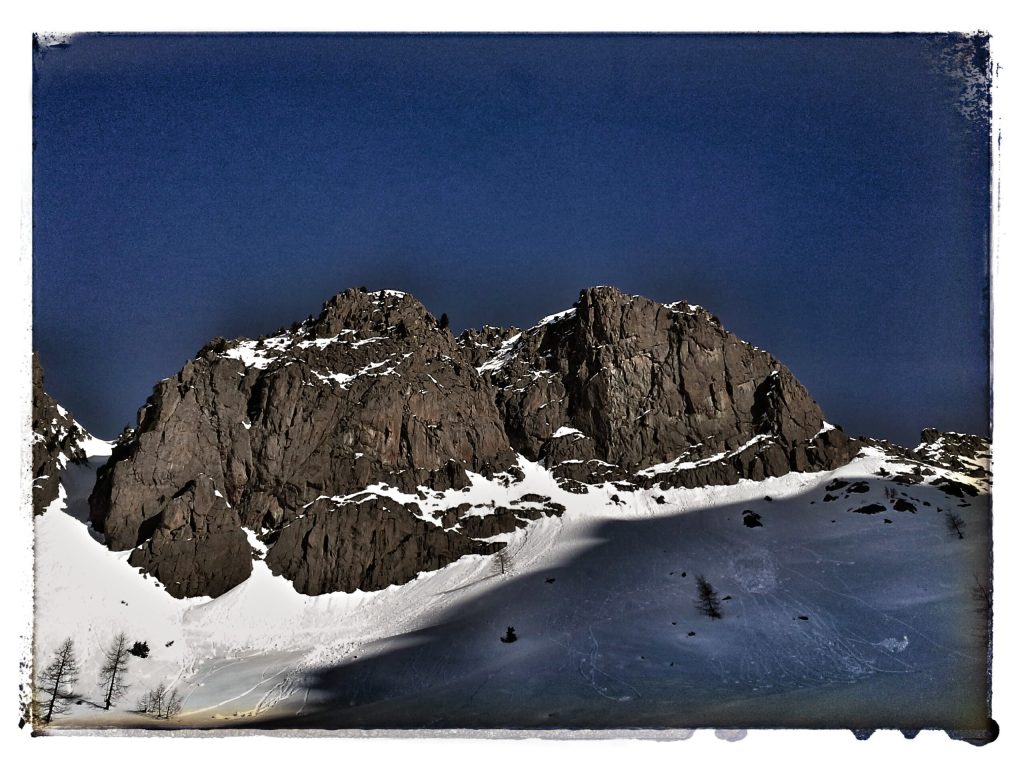

Lunedì scorso sono stato in Val dei Mocheni. Dovevo riportare dei libri al Bersntoler Kulturinstitut, presi in prestito per realizzare un lavoro di ricerca sulla valle e sui suoi abitanti. Ora, bisogna dire che la Val dei Mocheni è uno dei miei posti preferiti. Da Pergine, in Valsugana, sale a nord est, incuneandosi come una spina nel Lagorai occidentale. Il Lagorai è il bordo meridionale della Piattaforma Porfirica Atesina: sono montagne ripide, brune, aspre. Le valli sottostanti, invece, sono verdissime e ricche d’acqua che gorgoglia in mille ruscelli e si raccoglie in cento laghi color del cielo.

Beh, questo in estate, ovviamente. In inverno i laghi dormono sotto coltri di ghiaccio, così come l’erba, coperta di neve.

Insomma, con tutto questo ben di dio a portata di mano, pareva stupido non approfittarne per fare un giro.

Lascio la macchina al Bersntoler Kulturinstitut, poi salgo verso il rifugio Sette Selle, seguendo prima la strada per Vrottn (1540), poi il sentiero 343. Il sentiero sale per la val dei Lanari, incrociando più volte il Fersina che scende a valle gorgogliando. È uno dei boschi di aghifoglie più belli che abbia mai visto, anche se, vista la quantità di larici, è particolarmente pittoresco in autunno, quando diventano gialli come un incendio (lo dico a beneficio dei lettori, eh, io sono daltonico e poco mi frega del giallo, visto che non lo vedo).

Il sentiero, battuto da scialpinisti e ciaspolieri, è coperto di ghiaccio, e muovo i primi passi con attenzione. Sono da solo: è lunedì mattina, non è un privilegio da poco stare in montagna. Mi viene da sorridere.

In un’ora a passo ben spedito arrivo al rifugio (2014 – è la quota, non l’anno). Non ho la macchina fotografica; ogni tanto fotografare stanca, e oggi voglio godere ogni singolo momento di questa giornata rubata allo studio, senza farmi distrarre da nulla. Scatto giusto un paio di immagini con il telefonino, come ricordo.

Mi riposo un momento, mangio un boccone di pane e un morso di cioccolato. Non ho la carta, ma conosco bene queste montagne. Devo solo capire dove voglio andare.

Decido di salire verso il passo d’Ezze (2270): è in mezzo a due belle cime, cima Sette Selle e cima d’Ezze, e guardando a est si domina tutto il Lagorai, fino alle Pale di San Martino che ne costituiscono il confine orientale. Poi si vedrà.

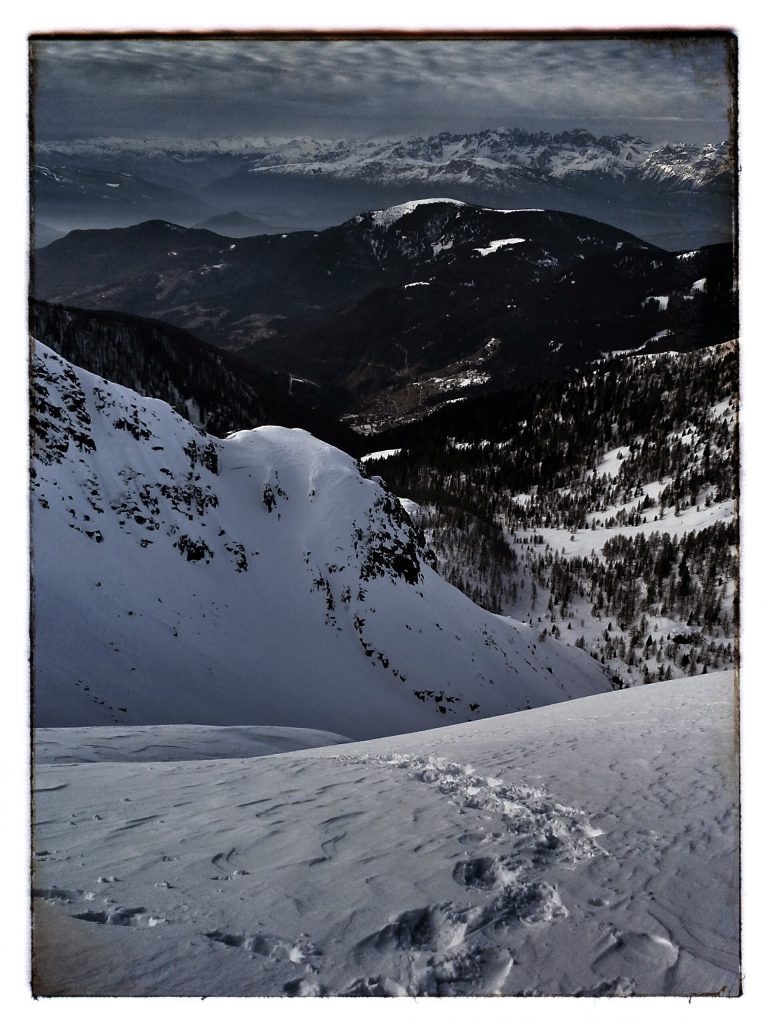

La salita è ripida, segue un canalone ad est del rifugio. Devo restare sul bordo sinistro, zigzagando in cerca della neve migliore, quella che mi tiene, che scrocchia sotto gli scarponi senza farmi sprofondare. Scopro che sto seguendo delle orme lievi, appena accennate, lasciate da una creatura – immagino un piccolo mustelide – a cui invidio la leggerezza per un’ora buona. Mi riprometto di fumare di meno e di correre di più, e di mangiare meglio e di fare meno festa. Sono all’ombra, ma vedo il chiarore del sole spuntare, sul passo. Sembra la luce in fondo al tunnel di tanti racconti incredibili.

Ci sono. Non avrò la leggerezza del mustelide, ma – immagino – meglio di lui posso godere lo spettacolo che mi è riservato: di fronte a me la catena del Lagorai si dipana a est, bianca e sinuosa come un serpente. Non vedo il lago d’Ezze, coperto da chissà quanta neve. Alla mia destra, imponente ed impervia, cima Sette Selle. Ci sono delle nuvole che strisciano a sud ovest, dalla vetta scendono verso il Sasso Rosso, verso il Sasso Rotto, verso il Rujoch. A sinistra, invece, la ripidissima e marcata cresta che sale verso Cima d’Ezze, di cui si intravede la croce.

Metto via i bastoncini, tiro fuori la piccozza. Mi fa un effetto strano, tirare fuori la piccozza. È una cosa stupida, lo so, ma mi fa sentire forte: come la frusta di Indiana Jones, la colt di Tex, forse, più che altro, la piuma di Dumbo. Non ho un compagno, sono da solo, devo stare attento. So che è una cosa “che non si fa”, ma posso valutare le mie capacità, conoscere i mie limiti. Sono in forma, sono sveglio, sono attento.

Parto per cima Sette Selle (2396). Salgo per una cinquantina di metri, ma la neve non mi da una bella sensazione: è troppo croccante sopra e farinosa sotto, faccio un passo e affondo un metro. Mi alzo, raggiungo le prime rocce. La situazione non migliora: mi fermo.

Ci tengo a combinare qualcosa, oggi. Ma ci tengo anche a riportare a casa le scorze, e senza infortuni. Se mi faccio male, mia morosa me ne fa altrettanto. Guardo bene cima d’Ezze (2362): la cresta è molto netta e molto ripida, ma non ci sono cornicioni, ed essendo esposta ad ovest forse offre condizioni migliori. Torno al passo, decido di provarci.

La neve è decisamente migliore, e questo compensa l’esposizione di certi passaggi. Cerco di non farmela sotto, di concentrarmi su quello che sto facendo, sull’azione coordinata di gambe, braccia, respiro e cuore che pian piano trasforma la cresta in una traccia. Sento un fruscio, nella neve. Mi fermo, ascolto bene. Sono piccoli passi di qualcuno che non vedo, forse la bestiola che avevo seguito nel canalone, chissà. Faccio piccoli anche i passi miei, e un po’ alla volta sono in cima. Mi accorgo che non ho guardato il tempo, ma chissenefrega, salgo – e scrivo – per il mio piacere, non per scrivere una guida.

Sono fiche, le cime: ti guardi attorno e non puoi salire più in alto di così. Sono una testimonianza tangibile e viva dell’impotenza dell’uomo. È un paradosso, ma mi esalta sentirmi così piccolo, trovarmi di fronte ad un limite così invalicabile come la fine della terra. Siamo tutti così pieni di noi stessi, così preoccupati da noi stessi e per noi stessi, ogni tanto vale la pena mettersi nella situazione di dover ricordare che nell’economia dell’universo non contiamo nulla.

Riposo un momento, raccolgo le forze per scendere. So che è la parte più difficile, e a guardare la traccia che ho lasciato sento i testicoli che salgono all’altezza del pomo d’Adamo, il quale sentendosi usurpato inizia a deglutire, cercando di ricacciare gli ammenicoli al loro posto. La paura è una cosa normale, è una cosa sana, purché non paralizzi la mente. Mi ripeto qualche versetto del Dhammapada mentre inizio la discesa.

Un centinaio di metri più in basso ricomincio a respirare. Sono di nuovo sul passo, fuori dalle peste. Mentre scendo il canalone ho la testa leggera, il cuore pieno. È stata una buona giornata: non sono morto, non mi sono rotto nulla e nel mentre ho fatto la mia prima salita solitaria invernale. Arrivato al rifugio inizio a cantare, tanto non mi sente nessuno. Canto Joan Baez, Nicola and Bart. Sono due giorni che ho il motivo piantato in testa. Quaranta minuti dopo sono alla macchina: ripongo il materiale, mi metto qualcosa di asciutto, bevo un’ombra e torno a casa.